微信公众号

微信公众号

您当前的位置: 首页 > 科研动态

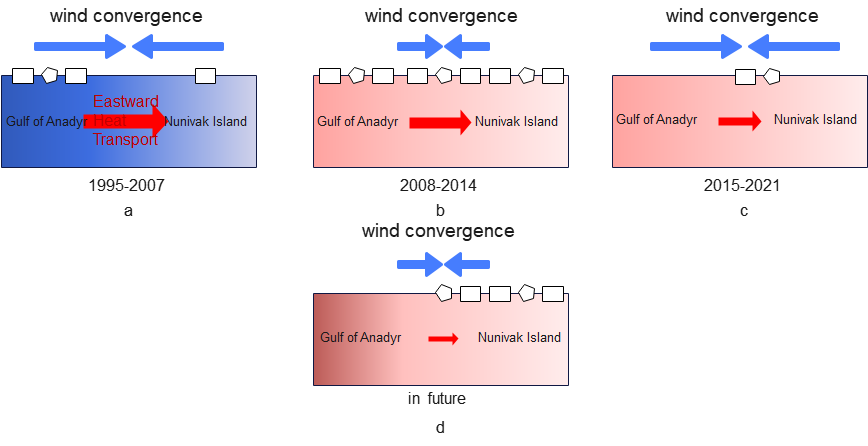

海冰作为气候系统中的关键要素,对全球气候的调节功能发挥着至关重要的作用。北极地区气候的加速变暖现象导致北极海冰呈现加速减少的趋势,这一变化已成为全球气候变化研究的前沿课题。在过去十年中,白令海的海冰覆盖面积持续低于历史平均水平,引发了区域水文环境、大气环流、生态系统结构以及生物多样性的显著转变。深入探究白令海海冰的动态变化及其背后的物理机制,对于全面理解该区域的气候环境、生物种群的迁移模式以及极端气候事件的发生机制具有深远的科学意义。然而,受限于传统研究方法的局限,目前对于白令海海冰的全面综合分析尚显不足,尤其是在海洋热量输送对海冰变化影响方面的研究亟待深化。我所海洋动力学研究室创新性采用经验正交分析方法量化风场和海洋热量输送对海冰的强迫,对风场在海冰变化过程中的作用进行了深入探讨。相关研究论文已在线发表在《Journal of Geophysical Research-Oceans》上。 本项研究选取了1979至2021年间白令海三月份海冰覆盖面积的年际变化数据作为研究对象,这一时期接近白令海海冰覆盖面积的最大值。通过综合分析风场和海洋热量输送对海冰变化的相对贡献,本研究提出风场对局部海冰变化的直接影响在观测期内相对有限。具体而言,在不到观测期一半的时间内,风场对海冰面积具有直接控制作用,而在其余时间内,海洋热量输送则占据主导地位。进一步的研究发现,近十年来白令海海冰覆盖面积持续低于平均水平的现象,可以归因于白令海北部陆架海域风场散度的持续加强以及东向热量输送的减弱。这一发现不仅为理解海冰变化的区域性驱动因素提供了新的视角,也为预测未来海冰覆盖趋势提供了重要的科学依据。 本项研究得到了自然资源部第三海洋研究所的基本科研业务费、国家自然科学基金以及”全球变化与海气相互作用”专项II期等科研项目的资助。论文题为"Is Only the Wind Field Controlling the Maximum Sea Ice Area in the Bering Sea?",由王维波副研究员担任第一作者,其他合作作者包括靖春生研究员和郭小钢研究员。论文链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2023JC020790 查看详细>>

来源:国家海洋局第三海洋研究所 点击量:0

近日,自然资源部第一海洋研究所海底岩石圈演化科研团队在菲律宾海板块演化研究中取得重要进展。 菲律宾海板块是西太平洋汇聚发育的巨型沟-弧-盆系统的重要组成部分。相关研究显示,该板块在向北迁移过程中自西向东依次形成了一系列的弧后盆地以及残余弧和活动弧。始新世期间形成的西菲律宾海盆是菲律宾板块的组成部分,然而对该海盆的形成演化过程的理解存在较大争议。 近来,依托自然资源部第一海洋研究所运行的自然资源部海洋地质与成矿作用重点实验室海底岩石圈演化研究团队对国际大洋钻探计划在西菲律宾海盆内执行的多个航次的基底岩石样品开展了系统的地质年代学、岩石学和同位素地球化学研究,揭示了西菲律宾海各关键构造位置的岩石成因与地幔深部过程。创新性地提出了以脊-柱相互作用为动力源的西菲律宾海盆三阶段形成演化的新模式。 西太平洋俯冲汇聚系统是本研究团队的重要研究方向之一。本研究团队过去十多年来一直致力于西太平洋边缘海盆/弧后盆地的岩浆作用和地质演化研究,发表了一系列创新性成果,尤其在南海、西菲律宾海盆等地区发现了以脊-柱相互作用为动力源的弧后盆地地质演化过程并构建了新的地质演化模式,受到了广泛关注和引用。本研究成果最近发表于Nature系列期刊《Communications Earth&Environment》上,第一作者和通讯作者为鄢全树研究员。本项研究得到了崂山实验室科技创新项目、山东省泰山学者建设工程项目和国家自然科学基金的联合资助。 论文链接:https://www.nature.com/articles/s43247-024-01473-w 查看详细>>

来源:国家海洋局第一海洋所 点击量:0

近日,自然资源部第一海洋研究所科研团队在海洋赤潮藻毒素快速检测方面取得重要研究进展。首次利用有机光电化学晶体管(OPECT)技术建立了海洋赤潮藻毒素大田软海绵酸(OA)的超灵敏快速检测平台,为海洋环境污染和食品安全提供了一种新的检测方法,而且也为OPECT在海洋综合监测中的应用提供了理论依据。 大田软海绵酸是一种普遍存在的海洋生物毒素。它的检测手段多基于大型仪器设备,存在成本较高、耗时长、操作繁琐等问题。因此,亟需开发一种可靠、便捷、快速、灵敏的OA检测新方法。OPECT是一种将光电化学(PEC)生物分析与有机晶体管技术适当结合的新兴生物分析技术,为研究背景减少和自然放大的光-物质-生物相互作用提供了一个很有前途的平台。由于其独特的信号放大结构以及优异的灵敏性有望成为监测和预警海洋生态环境的重要工具。 该研究首次开发了一种用于海洋藻毒素OA快速检测的OPECT生物传感器。利用构建的MXene MnIn2S4(MXMnIS)异质结复合材料可有效提高光电信号,并通过OA和适配体之间的夹层免疫反应,使Ru-C3N4纳米酶催化4-氯萘酚氧化,在栅极上生成不溶产物,进而影响OPECT电流响应。此外,构建的纳米酶介导OPECT生物传感器表现出优异的灵敏度和稳定性,对OA的检测限可低至32.5 pM,对有效监测海洋生态环境安全和食品安全具有重要意义。 相关研究成果发表在国际顶级学术期刊《Advanced Functional Materials》(SCI,IF=19.0,中科院一区Top,Nature Index)。自然资源部第一海洋研究所资环中心2022级联合培养博士研究生迟静甜为该论文第一作者,鞠鹏副研究员为该论文通讯作者,自然资源部第一海洋研究所为第一完成单位,中国海洋大学和自然资源部北海预报减灾中心参与了相关研究工作。该研究得到了国家自然科学基金、山东省自然科学基金、中央级公益性科研院所基本科研业务费、山东省海洋生态环境与防灾减灾重点实验室开放基金等项目的资助。 论文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202407201. 查看详细>>

来源:国家海洋局第一海洋所 点击量:0

近日,由中国科学院深海科学与工程研究所深海极端环境模拟研究室团队与中国科学院广州能源研究所、新加坡国立大学合作研究,在固化天然气储运(SNG)领域取得了重要进展。该研究涉及了不同浓度的二噁烷–甲烷水合物的热力学数据与模型,原位拉曼光谱研究,以及宏观动力学强化。相关成果已在线发表在《Applied Energy》期刊上。 在该研究中,团队通过实验和理论分析,深入探讨了二噁烷作为一种有效的热力学促进剂,在固化天然气储运过程中的应用潜力。通过系统地测量不同浓度下二噁烷–甲烷水合物的相平衡条件,研究人员发现二噁烷能显著改善水合物的热力学性能,从而为天然气的安全高效储存和运输提供了新的思路。 原位拉曼光谱技术的应用,使得研究团队能够在分子层面上观察水合物的形成过程,揭示了二噁烷对水合物大笼和小笼占据机制的影响。这种深入的理解有助于优化水合物的形成条件,提高天然气的封装效率。 此外,宏观动力学的强化研究进一步证实了二噁烷在加快水合物形成速率和改善其结构稳定性方面的作用。这些研究成果为固化天然气储运技术的实际应用提供了重要的科学依据,并为未来的技术发展和应用推广奠定了坚实的基础。 上述研究由海南省科技人才创新项目、广东省海洋经济发展(海洋六大产业)专项资金项目和新加坡国家研究基金会项目支持,论文第一作者为孙既粤博士,蒋磊研究员为该论文共同通讯作者。 论文链接:https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.123517 查看详细>>

来源:中科院深海科学与工程研究所 点击量:0